開催報告書のダウンロードは以下をクリック

※サミット報告書 閲覧用低画質版ダウンロードはこちらから (PDF 7MB)

※サミット報告書 印刷用高画質版ダウンロードはこちらから (PDF 104MB)

- 冊子名: 小さな自然再生サミット2025京都大会 開催報告

- 発行: 小さな自然再生サミット実行委員会

- 発行年月日: 2026年2月

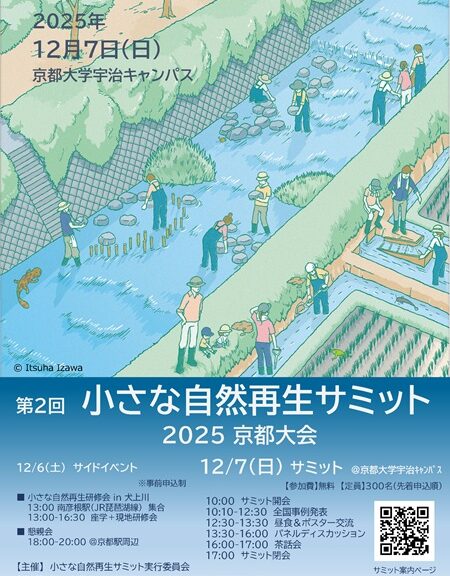

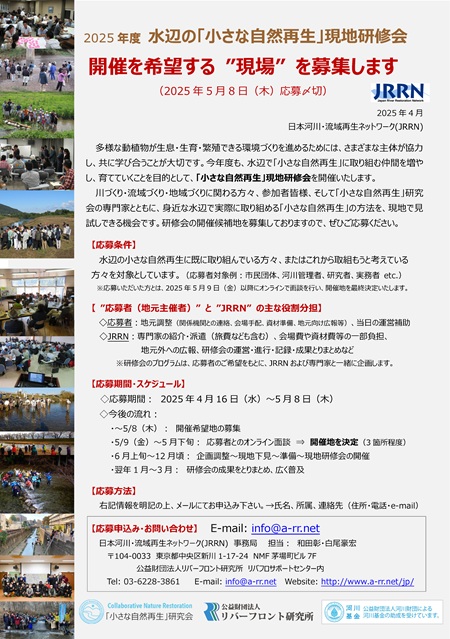

2025年12月7日(日)に京都大学宇治キャンパス・宇治おうばくプラザにおいて「みんなで考える小さな自然再生の次の一手」をテーマに開催しました『小さな自然再生サミット2025京都大会』の開催報告書が完成しました。

本サミットには、北海道から九州まで全国より集まった約200名にご参加をいただき、30地域の事例発表、事例発表者と参加者とのポスターや展示交流、さらに「小さな自然再生の次の一手を考える」をテーマとしたパネルディスカッションを通じて、小さな自然再生の技術や進め方、今後の方向性について議論を深めました。

この開催報告は、サミット参加者とともに学び議論した成果を、当日の写真とともに皆様にご紹介するものです。

本サミットにご後援、ご協賛いただきました団体関係者各位、事例発表者皆様、また全国よりサミットにご参加いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

→開催報告は以下よりダウンロードできます。

※サミット報告書 閲覧用低画質版ダウンロードはこちらから (PDF 7MB)

※サミット報告書 印刷用高画質版ダウンロードはこちらから (PDF 104MB)